Silberhochzeit, am 17.August 1942

von Meta Techam

"Heute

halten wir mindestens eine Stunde Mittagspause", sagt Vater und lächelt.

"Aus gegebenem Anlass", fügt er hinzu.

"Du denkst daran?" Mutter ist freudig überrascht.

"Ja", sagt Vater "vor fünfundzwanzig Jahren war genau so ein heißer Sommertag

wie heute, und wir beide haben geheiratet."

Wir sitzen am Feldrand, ein Holunderbusch gibt uns Schatten. Mutter packt

die Butterbrote aus den Rhabarberblättern, und ich schäle die Gurken.

Der Gerstenkaffee in der großen Kanne ist kühl, er hat die ganze Zeit

im Wasser des Grabens gelagert.

Die Luft flimmert vor Hitze. Die Bienen summen in den Kleeblüten am Grabenrand,

sonst ist Stille.

Der kräftige Geruch der reifen Getreidehalme zieht durch die Luft, gemischt

mit dem schwachen Duft der welkenden Mohnblüten. Wir sind bei der Ernte.

Vater mäht den Weizen, Mutter und ich binden die Garben und stellen die

Hocken auf. Wir haben sehr früh am Morgen angefangen, das halbe Feld ist

schon abgemäht.

Ich möchte gerne die Geschichte vom Hochzeitstag meiner Eltern noch einmal

hören. Sie interessiert mich sehr. Ich bin neunzehn Jahre alt.

"Ihr mußtet damals zu Fuß zur Kirche gehen, obwohl der Weg doch so weit

war?" frage ich.

"Ja", sagt Mutter, "der Gutsbesitzer Gutzeit gab uns keinen Wagen, weil

alle Pferde zur Ernte gebraucht wurden. Es war doch Krieg und die besten

Pferde hatte das Militär geholt."

"Und fast hätte es mit meinem Fronturlaub nicht geklappt", erzählt Vater.

Er ist heute, an diesem besonderen Tag, viel redefreudiger als sonst.

"Du hattest große Mühe, um ein Paar Schuhe zur Hochzeit zu bekommen",

sagt er zu Mutter und legt seine harte Arbeitshand zart auf Mutters nackte,

staubige Füße.

"Aber dann waren es nachher auch ganz feine Knopfstiefelchen, und du hattest

deine Soldatenuniform zur Hochzeit an und kamst aus Russland." Mutter

verstummt plötzlich.

"Wo unser Junge wohl ist? Ob er noch am Leben ist?" sagt sie nach einer

Weile. Ihre Stimme hat jetzt einen anderen Klang.

"Immer wieder Krieg. Jetzt ist unser Sohn in Russland, wie du vor fünfundzwanzig

Jahren."

Vater streicht ihr eine Haarsträhne aus dem Gesicht.

Das Haar ist silbern.

Das Land meiner Kindheit liegt nicht irgendwo, es liegt in mir. Niemand

hat es mir genommen, nur der Weg dahin ist weit.

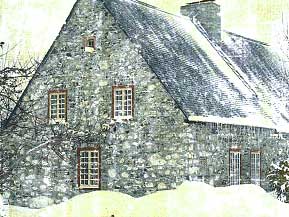

Hinter diesem Fenster von Meta Techam

Ich stehe

im Schnee vor dem Fenster eines niedrigen Hauses. Das Strohdach reicht

schützend weit über das kleine Fenster hinaus. Die einfachen Läden aus

schlichtem Fichtenholz sind geschlossen. Das alles sehe ich nur in Gedanken.

Tief in mir höre ich die Stimme meiner Mutter, die mir vor mehr als einem

halben Jahrhundert erzählt hat, was in der Stube hinter diesem Fenster

geschehen ist.

Es

ist eine kalte Winternacht im Jahre 1922. In der Dunkelheit des kleinen

Zimmers atmen fünf Menschen. Noch nicht einmal das Mondlicht schimmert

durch die geschlossenen Fensterläden. Anna, die junge Frau, ist wach,

neben ihr schläft Rudolf, ihr Mann. Das vierjährige Töchterchen Charlotte

liegt zusammen mit der Großmutter in einem Bett an der gegenüber liegenden

Wand, in der Wiege daneben schläft das zweijährige Fritzchen.

Es

ist eine kalte Winternacht im Jahre 1922. In der Dunkelheit des kleinen

Zimmers atmen fünf Menschen. Noch nicht einmal das Mondlicht schimmert

durch die geschlossenen Fensterläden. Anna, die junge Frau, ist wach,

neben ihr schläft Rudolf, ihr Mann. Das vierjährige Töchterchen Charlotte

liegt zusammen mit der Großmutter in einem Bett an der gegenüber liegenden

Wand, in der Wiege daneben schläft das zweijährige Fritzchen.

In dieser Stube wird gewohnt, gekocht und geschlafen.

Anna hat Schmerzen. Vor kurzem hat sie ihr drittes Kind, ein Mädchen,

geboren. Es ist nach wenigen Tagen gestorben. Anna kann sich nicht wieder

erholen.

Sie schafft es nicht, ihre beiden Kinder zu versorgen. Auch kann sie nicht

die Arbeitstage beim Bauern ableisten, zu denen die Familie verpflichtet

ist, weil sie die Stube im Insthaus des Bauern bewohnen dürfen. Anna muß

viele Tage im Monat zur Arbeit gehen, denn der Arbeitstag einer Frau zählt

nur halb so viel, wie der des Mannes.

Alles muß jetzt die Großmutter, Annas Mutter, bewältigen. Sie macht die

Arbeit beim Bauern und versorgt die Kinder. Oft fragt die Oma, was sie

Rudolf in den Rucksack tun soll, wenn er in der Dunkelheit des Wintermorgens

zur Waldarbeit geht. Als Holzfäller verdient er nur wenig und alles ist

so teuer geworden.

Wie oft besteht das Essen für die ganze Familie nur aus zwei Salzheringen,

Pellkartoffeln und einer mit Heringslake verbesserten Mehlsoße. Da Anna

derzeit nicht beim Melken sein kann, fehlt es sogar an der Milch für die

Kinder.

Anna

merkt, daß auch Rudolf nicht schläft. Er dreht sich behutsam zu ihr um.

Warmherzig blickt sie in seine strahlend blauen Augen und streichelt seine

schwarzen Locken. Er hat zu ihr gehalten und sie gegen den Willen der

Eltern geheiratet, als sie ein Kind trug vor fünf Jahren.

Anna

merkt, daß auch Rudolf nicht schläft. Er dreht sich behutsam zu ihr um.

Warmherzig blickt sie in seine strahlend blauen Augen und streichelt seine

schwarzen Locken. Er hat zu ihr gehalten und sie gegen den Willen der

Eltern geheiratet, als sie ein Kind trug vor fünf Jahren.

Nun leben sie immer noch zusammen mit der Großmutter in dieser engen Stube.

Rudolf verläßt ganz leise das Bett.

Das vertraute Knarren der Dielenbretter zeigt ihr, daß er auf den Stuhl

zugeht, auf dem seine Kleider liegen. Sie kann hören, daß er sich anzieht.

Anna erschrickt! Was hat er vor? Es ist doch mitten in der Nacht. Er geht

wortlos hinaus und macht leise die Tür hinter sich zu. Beunruhigt starrt

Anna in die Dunkelheit und wartet. Da, Rudolf kommt zurück! Sie will gerade

aufatmen, als sie merkt, daß er zu ihrer Mutter geht und leise auf sie

einredet. Auch die Oma steht auf und zieht sich an. Beide gehen, weiterhin

wortlos, hinaus in die Winternacht. Es dauert lange bis sie wiederkommen.

Sie schleppen etwas Großes, Schweres in die Stube.

Jetzt endlich zündet Rudolf einen Kerzenstummel an und in dem schwachen

Licht erkennt Anna, daß vor ihrem Bett ein toter Hirsch auf dem Boden

liegt.

Die Mutter macht den Kellerdeckel auf und da hinein zerrt Rudolf das Tier.

![]()

Dann schließt er die Luke wieder, zieht den schäbigen Flickenteppich sorgfältig

darüber und löscht das Licht. Jetzt erzählt er leise, daß er am Vortage

bei der Waldarbeit einen vom Revierförster angeschossenen Hirsch habe

im Dickicht verenden sehen.

Nun

hatte er mit Mutters Hilfe das gute Wildbret für seine Familie geholt,

da er es alleine nicht hätte schaffen können.

Nun

hatte er mit Mutters Hilfe das gute Wildbret für seine Familie geholt,

da er es alleine nicht hätte schaffen können.

"Du bekommst jetzt Fleisch und eine kräftige Brühe, Anna", sagte er zu

seiner Frau, "und wirst wieder gesund!"

Für Rudolf ist es schon wieder Zeit zur Arbeit zu gehen. "Schlaf noch

ein wenig, Anna", meint er beruhigend und geht hinaus.

Die Fensterläden sind noch geschlossen und in der Dunkelheit kommen die

Albträume:

Wenn es Tag ist, wird der Förster kommen. Mit dem Forstgehilfen und seinem

Hund wird er die Fährte des waidwunden Tieres aufnehmen und verfolgen.

Der frisch gefallene Schnee hat es nicht geschafft, die Schleifspur vom

Jagen 33 zu unserer Behausung zu verdecken. In seinem Zorn und mit der

Macht des erbarmungslosen Vorgesetzten wird er deinen Mann sofort fristlos

entlassen. Der Knecht wird den Hirsch abholen und es wird eine Zeit der

Not, Verzweiflung und Scham folgen. Du wirst dich aus dem Krankenlager

quälen müssen und dich die zwei Kilometer zum Forsthaus schleppen. Du

wirst dein Haupt neigen als ein tief ergebener Bittsteller, um die Wiedereinstellung

deines Mannes zu erflehen. Es wird lange dauern, bis du dich im Dorf wieder

wirst blicken lassen können".

Ein Jahr später, 1923, werde ich in dieser Stube an deiner Brust liegen,

Anna, meine geliebte Mutter.

Literadies

Kindheit in Hamburg von

Charlotte Brozzo

Damals,

vor fast 70 Jahren gab es nur in wenigen Wohnungen Radiogeräte und wenn,

waren es solche mit Kopfhörern. Von Fernsehgeräten wusste keiner etwas,

außer vielleicht ein paar Technikern. Jedoch, womit füllten die Menschen

ihre geringe Freizeit?

Langweilten

sie sich? Oh nein! Wenn für die Frauen keine Strümpfe mehr zu stopfen

und auch sonst keine Flickerei anstand, die Männer genug Feuerholz gehackt

und die vielen Kleinigkeiten in Haus und Hof erledigt hatten, wurde oft

gelesen (Leihbüchereien gab es in jeder Straße).

Es

wurde auch gespielt: ´Mensch ärgere Dich nicht´, ´Mühle´, ´Dame´, ´Halma´

oder Karten, wie ´66´ oder ´Buben anlegen´, eine Art ´Rommé´. Unter Schulkindern

auch 'Schiffe versenken' oder 'Stadt Land, Fluss'. Das aber hauptsächlich

in der dunklen Jahreszeit.

Im Sommer spielten wir Kinder so lange wie möglich draußen auf dem Hof

oder auf der Straße: Kriegen, ´Dritten Abschlag,´ Abo Bibo´, ´Messersteck´,

´Probe´, ´Eierlegen´(Ballspiel) usw. usw.

Aber

es gab auch noch andere Unterhaltungen und von einer schreibe ich hier:

Die fünf Häuser auf unserem Hof standen wie moderne Reihenhäuser nebeneinander,

mit dem Unterschied, dass jedes Haus je eine Wohnung im Parterre und eine

im ersten Stock hatte.

Die Parterrebewohner konnten aus ihrer Küchentür in einen kleinen Garten

gehen, wirklich sehr klein. Darin befand sich auch noch ein Schuppen,

auch 'Schauer' genannt für Kohlen, Holz und einige Gartengeräte.

Einige

Bewohner besaßen dort zeitweise Kaninchen.

Opa und Oma Wenck, die unter uns in Haus Nr. 5 wohnten, hatten sich einen

Hühnerstall für 4 oder 5 Hühner gebaut, dazu gab es einen Schauer

für Feuerung und Kisten als Schlafstätten und gelegentlich als Wochenbett

für die beiden Katzen. Nebenan noch eine Art Remise, wo der Blockwagen

stand.

Im

Haus Nr.1, Parterre, wohnte Jan! Er hatte einen unaussprechlichen polnischen

oder russischen Nachnamen. Ständig trug er einen dunklen Anzug und

einen großen schwarzen Schlapphut. Sein Gesicht, soweit man etwas davon

sah, war hager, faltig mit einem traurig herabhängenden Schnauzbart. Er

lebte von der Wohlfahrt, heute Sozialamt.

Im

Haus Nr.1, Parterre, wohnte Jan! Er hatte einen unaussprechlichen polnischen

oder russischen Nachnamen. Ständig trug er einen dunklen Anzug und

einen großen schwarzen Schlapphut. Sein Gesicht, soweit man etwas davon

sah, war hager, faltig mit einem traurig herabhängenden Schnauzbart. Er

lebte von der Wohlfahrt, heute Sozialamt.

Er

wohnte zusammen mit Frau Clausen. Ob ihm oder ihr die Wohnung gehörte,

keiner wusste es. Frau Clausen sah man sommers und winters in einem dunkelgrauen

fußlangen Rock und einer grau und blau gestreiften Bluse. Im Winter hüllte

sie sich in ein großes schwarzes Umschlagtuch.

Einen Henkelkorb trug sie immer bei sich, aber ob und was jemals darin

war - auch das wusste keiner. Ihr Haar war grau wie der Rock und zu einem

dürftigen Knoten aufgesteckt.Beider

Alter war unbestimmt. Heute schätze ich es mal auf etwa 50 Jahre. Unterwäsche

trug sie wahrscheinlich nicht, denn ab und zu war eine Rocknaht aufgeplatzt

und dann sah man nackte Haut.

Jan

konnte sich immer dienstags sein Geld holen. Dann kam er oft erst gegen

Abend und meist angetrunken nach Hause Auf seinem Weg vom Torweg zum Haus

sang er schon in einer fremden Sprache. - Polnisch? Russisch? - und in

seinem Gärtchen sang er weiter. Manchmal tanzte er auch, Krakowiak oder

Mazurka. Woher wir das wussten? Wenn die Nachbarn ihn singend kommen hörten,

öffneten sie ihre Fenster, denn nun begann die Vorstellung:

Nachdem

er eine Zeitlang gesungen und getanzt hatte, kam Frau Clausen aus der

Küchentür. Wahrscheinlich bat sie ihn, aufzuhören und ruhig hereinzukommen.

Aber das bekam ihr schlecht, denn nun gab's Ohrfeigen und Prügel. Polizei

holen? Keiner hatte Telefon im Haus und bis jemand zur Wache gelaufen

und einen Sipo mitgebracht hatte, war alles vorbei! Nachdem Frau Clausen

sich schimpfend und schreiend in die Küche geflüchtet hatte, tat Jan der

Ausbruch leid und er begann zu schluchzen und zu weinen.

Dann sang er noch das eine oder andere traurige Lied, bat lauthals in

hartem Deutsch um Verzeihung und verschwand ebenfalls im Haus.

Dieses

Spektakel fand nicht allwöchentlich statt und erregte auch längst nicht

immer die große Aufmerksamkeit, hat sich mir jedoch fest eingegraben.

Von meiner Mutter wurde ich ermahnt, mich nicht an Streichen gegen diese

armen Menschen zu beteiligen, aber ich gehörte auch zu der Kinderhorde,

war also dabei, wenn auch manches Mal mit einem schlechten Gewissen.

Heute gibt es diese Häuser nicht mehr. Der Bombenkrieg hat alles ausgelöscht.

Stattdessen ist die Straße eine vierspurige `Auto-Rennbahn´. Wo blieben

die Kinder? - - - Ja, Kinder sieht man dort nicht mehr.

Pfingstausflug von Christa Renken

Das

Pfingstfest wurde in der Generation meiner Eltern immer besonders festlich

begangen. Meine Mutter erzählte mir oft, wie sich die Familie, Verwandte

und Freunde bereits in früher Morgenstunde zum gemeinsamen Pfingstausflug

trafen. Die Häuser in der Stadt und auf dem Lande waren mit zartgrünen

Birkenzweigen geschmückt. Das steigerte die Festtagsfreude. Die Jungen

empfanden es als besonderes Vergnügen, mit ihren Schmetterlingsnetzen

und Botanisiertrommeln den Schmetterlingen und Käfern nachzujagen.

Einer

der Höhepunkte war das gemeinsame Picknick.

Das

Pfingstfest wurde in der Generation meiner Eltern immer besonders festlich

begangen. Meine Mutter erzählte mir oft, wie sich die Familie, Verwandte

und Freunde bereits in früher Morgenstunde zum gemeinsamen Pfingstausflug

trafen. Die Häuser in der Stadt und auf dem Lande waren mit zartgrünen

Birkenzweigen geschmückt. Das steigerte die Festtagsfreude. Die Jungen

empfanden es als besonderes Vergnügen, mit ihren Schmetterlingsnetzen

und Botanisiertrommeln den Schmetterlingen und Käfern nachzujagen.

Einer

der Höhepunkte war das gemeinsame Picknick.

Mit der Klampfe, der Ziehharmonika und der Mundharmonika wurde musiziert

und dazu fröhlich gesungen. Nachmittags kehrte man in eine Landgaststätte

oder Waldschänke ein. Nach dem Motto "Hier können Familien

Kaffee kochen" wurden der "gute" oder Mischkaffee aufgebrüht

und Berge von Kuchen verzehrt. Abends kehrte man müde, aber in dem

Bewußtsein heim, daß es ein wunderschöner Tag gewesen

war.

An

ähnliche fröhliche Pfingsttage meiner Jugend erinnere auch ich

mich. Das begann bereits mit der Vorfreude, wenn meine Mutter die Festtagskleidung

schneiderte. Mein Bruder bekam einen dunkelblauen oder weißen Matrosenanzug.

Für mich nähte meine Mutter duftige Voilè- bzw. Organdy-Kleider.

Das

ungewöhnlich frühe Aufstehen am 1. Pfingsttag störte uns

nicht, weil wir in Erwartung des großen Ereignisses ohnehin sehr

zeitig aufwachten.

Unser Ziel war eine Landgaststätte außerhalb der Stadt, die

wir mit der Bahn oder einem festlich geschmückten Lkw erreichten.

Für uns alle war es ein frohes Wiedersehen mit den Freunden meiner

Eltern und ihren Kindern. Unsere Ausgelassenheit war grenzenlos, wenn

wir auf den Spielgeräten im Garten herumturnen durften.

Jedoch

das Pfingstkonzert war der Höhepunkt des Tages. Mein Vater dirigierte

die Blaskapelle, während mein Bruder ihn manchmal nachzuahmen versuchte.

Wir alle waren eine fröhliche Gesellschaft. Wenn ich zurückblicke,

freue ich mich heute noch über die unbeschwerten Pfingsttage in meiner

Kinder- und Jugendzeit.

Der 2.

Weltkrieg hatte von uns allen viele Opfer verlangt. Pfingstkonzerte fanden

nicht mehr statt. Nach

dem Krieg wurde unsere Heimatstadt Magdeburg von Russen besetzt.

Mein Vater wurde aus seiner Position entlassen und machte das Musizieren

zu seinem Hauptberuf. Er gründete eine Kapelle, die zu allen möglichen

Gelegenheiten spielte und dadurch die Menschen wieder etwas froher stimmte.

1947 ließ mein Vater die alte Tradition wieder aufleben und gab

außerhalb der Stadt das erste Pfingstkonzert. Unsere Kleidung war

zwar nicht so aufwendig wie früher, aber wir konnten mit viel Phantasie

improvisieren. Die Hauptsache jedoch war das Konzert, zu dem viele Menschen

gekommen waren. Es gab manch rührendes Wiedersehen.

Ein russischer Offizier, dem mein Vater Geigenunterricht erteilte, hatte

von dieser Veranstaltung erfahren. Zu unserer großen Überraschung

erschien er in Begleitung einiger Kameraden.

Teils

aus Neugierde, teils aus Angst verstummten die Gäste.

Erst als die Offiziere alle möglichen Lebensmittel aus ihrem Wagen

holten, um den Menschen mit der reichlichen Verpflegung eine Freude zu

bereiten, löste sich die Spannung.

Der ungewohnte Überfluß an Nahrungsmitteln und auch Getränken

brachte die Stimmung auf den Höhepunkt. Niemand dachte wohl daran,

daß wir einmal Feinde gewesen waren. Die Musik hatte uns miteinander

verbunden, und wir konnten für einen Tag unseren Existenzkampf und

unsere Sorgen vergessen. Natürlich

hatten die Russen auch ihre Wünsche. Immer wieder wollten sie "Auf

der grünen Wiese", "Rosamunde" und vor allem "Alte

Kameraden" hören.

Dieser Marsch durfte eigentlich nicht mehr gespielt werden. Erst als die

russischen Offiziere die Verantwortung dafür übernahmen, spielte

die Kapelle mit viel Schwung unter dem Beifall des Publikums und der freundlichen

Soldaten den Marsch.

Leider

war diese fröhliche Veranstaltung nach dem Krieg das erste und letzte

Pfingstkonzert unter der Leitung meines Vaters. Bereits 1948, ein Jahr

später, mußten wir in den Westen flüchten. Unauslöschlich

aber sind die Erinnerungen.

Bilder: Literadies

Heimkehr von Brunhild Kollars

Mit müdem Schritt tritt ein Mann in abgerissener Kleidung aus dem

Hainichwald. Sein Gang schleppend,erschwert durch die klaffenden Sohlen

der Stiefel, der linke Arm in einer schmutzigen Binde, in der rechten

Hand einen Stecken zum Stützen. Der rötliche ungepflegte Bart

im ausgezehrten Gesicht läßt ihn älter erscheinen, als

er ist.

Vor ihm liegt das Heimattal. Er bleibt stehen, schaut auf die drei im

Frühdunst liegenden Dörfer. Die sich wie Drillinge gleichenden

Kirchtürme werden von der kühlen Vorfrühlingssonne beschienen.

Kein erhabenes Gefühl steigt auf beim Anblick der nun fast erreichten

Heimat. Zuviel Entbehrungen liegen hinter ihm, zu groß der Hunger,

um erhabene Gefühle zu spüren. Der Kanten Brot von einer gutmütigen

Bäuerin ist längst verdaut, bohrender Schmerz in seinen Gedärmen

ein ständiger Begleiter. In einer Senke nicht weit vom Wege hört

er das Plätschern der Ouelle, des Lehde - Brunnen. Mühsam kniet

er nieder, trinkt das klare Wasser.

Etwas erfrischt geht er weiter, riecht die Erdschollen der frischgepflügten

Felder, hellgrüne Wintersaat, jubelnde Lerchen steigen in die Luft,

fast will sich etwas Freude auf das Wiedersehen einstellen.

Wie würden

ihn Eltern und Brüder empfangen? Seit er vor einigen Jahren mit einundzwanzig

als Jüngster der drei Brüder unter Napoleon nach Rußland

ziehen mußte, war jegliche Verbindung mit dem "Zu Hause"

unmöglich geworden. Keine Nachricht konnte ihn oder die Familie erreichen.

Nie würde er die Strapazen und Qualen des furchtbaren Rückzuges

im eisigen russischen Winter vergessen.

Den Anschluss an die Kameraden durch seine Verwundung verloren, war er

gezwungen, sich noch ein ganzes Jahr durch das Land zu schlagen.

Manchmal wurde er von barmherzigen Russen aufgenommen und versorgt.

Kurz vor der preußischen Grenze wohnte er bis zu seiner Genesung

bei einer mütterlichen Frau, deren Sohn in dem Gemetzel des Krieges

umgekommen war. Sie wollte ihn bei sich behalten, ihn aber zog es mit

Macht nach Hause. Er schreckt aus seinen Gedanken auf.

Bello springt ihm entgegen, kann sich nicht lassen vor Freude.

Er steht im Hof des Elternhauses! Aus der Haustür kommt ihm eine

ihm unbekannte Frau entgegen, fragt barsch, mit unfreundlichem Blick,

wer er sei.

Mit eiligem Schritt tritt die Mutter hinzu:"Du lebst!", sehr

bewegt, mit schwankender Stimme, "ich habe es immer gewußt!"

Sie reicht ihm die Hand, bittet die Schwiegertochter, etwas zu essen aufzutragen.

" Wo ist der Vater?" fragt Konrad bang, nichts Gutes ahnend.

"Vor einem Jahr gestorben", die knappe Antwort der Schwägerin

Anna.

Inzwischen war Zacharias, der älteste Bruder vom Felde nach Hause

gekommen, schirrte die Pferde aus. Nun begrüßt er Konrad kurz

und unbewegt.

"Wir haben nicht mehr mit deiner Heimkehr gerechnet, die anderen

Soldaten sind schon lange zu Hause, wenn sie nicht gestorben sind. Der

Hof gehört mir, das Land ist mit Johann geteilt, das ist beschlossen

und eingetragen, nichts mehr zu ändern."

Konrad spürt, wie etwas in ihm zerbricht, was nie wieder heilen wird,

sehr weh tut. Er bringt kein Wort heraus, Nebel verdunkelt seine Augen,

eine noch nie erlebte Starre bemächtigte

sich seiner. In seiner Familie wurde von jeher nur das Nötigste geredet,

Gefühle nie gezeigt. Verschlossenheit und Sprödigkeit ist ihm

bekannt. Doch so einen Empfang hat er nicht erwartet.

Die Mutter sieht ihn traurig an, sagt nichts, darf wohl nichts sagen.

Das harte, arbeitsreiche Leben hat ihre Kräfte aufgezehrt. Sie ist

vielleicht nur noch geduldet. Abends kommt der mittlere Bruder Johann.

Auch er zeigt keine Freude über das Wiedersehen.

Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit den Brüdern wird Konrad

schmerzlich bewußt, daß er bettelarm ist, nur noch seine Arbeitskraft

besitzt.Nach einigen Tagen geht er ins Nachbardorf Niederdorla, der Gutsherr

sucht einen Knecht. Konrad verdingt sich. Schon nach einem Jahr wird er

Verwalter. Ungeheurer Fleiß, Umsicht und Tüchtigkeit zeichnen

ihn aus. Er gönnt sich keine Ruhe, kein Vergnügen. Sein Blick

sei finster, zum Fürchten, sagen die Leute. Seine Seele ist gestorben.

Nach 10 Jahren harter Arbeit kann er in der Nähe des Gutes ein Haus

erwerben, die junge blonde Susanna heimführen, die einige Morgen

Land als Mitgift bekommt. Sie ist ruhig, arbeitsam, verträglich,

schafft es sogar manchmal, seine Düsternis weichen zu lassen.

Sein Elternhaus in Langula betritt er nie wieder. Sogar der Beerdigung

der Mutter bleibt er fern. Seine beiden Söhne, Jakob und Andreas,

haben viel von der Schwermut des Vaters geerbt.

Er ist in hohem Alter, als der Tod ihn abruft.

Eine

"Photographie"

aus dem Jahre 1866 in Merseburg

Andreas

Heß, der Sohn von Konrad

mit Dorothea Heß, seiner Frau.

Das Kind ist Amalie Kohlhaus, geb. Heß,

meine Großmutter (ca.1 Jahr alt).

Nationalpark Hainich - Fotograf: ©Jürgen Weingarten/Pixelio

Ergänzung

zum besseren Verständnis der Familiengeschichte:

Amalie Heß, meine Großmutter, Enkelin von Konrad Heß,

heiratete Wilhelm Kohlhaus und führte mit ihm eine glückliche

Ehe. 1902 verkauften sie das Haus des Großvaters Konrad und zogen

in ein größeres mit Hof und schönem Garten.

Im gleichen Jahr wurde Artur, mein Vater, als sechstes von acht Kindern

geboren.